Grundlagen der ANSI Z136.1-Norm: Anwendungsbereich, Aktualisierungen und Relevanz

Anwendungsbereich und Einsatz von ANSI Z136.1-2022 in industriellen und Forschungsumgebungen

ANSI Z136.1-2022 legt fest, was Unternehmen über den Schutz ihrer Mitarbeiter beim Umgang mit Lasern in verschiedenen Branchen wissen müssen. Die Richtlinien behandeln die Bewertung von Gefahren im Zusammenhang mit dem Einsatz von Lasern sowie Maßnahmen wie das Aufstellen von Barrieren um Laserstrahlen und die Durchführung geeigneter Schulungen für Mitarbeiter. Für Bereiche, in denen Laser der Klasse 3B oder 4 betrieben werden, gelten spezifische Regeln bezüglich des Zugangs zu diesen Bereichen und des Vorgehens im Falle einer Störung während des Betriebs. Diese Anforderungen tragen dazu bei, sicherere Arbeitsbedingungen zu schaffen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Unternehmen ihre Aufgaben effizient und ohne unnötige Verzögerungen erledigen können.

Wichtige Aktualisierungen in der Revision 2022 von ANSI Z136.1 und deren Auswirkungen auf die Einhaltung

Die Revision 2022 führt drei wesentliche Änderungen ein:

- Überarbeitete Berechnungen der maximal zulässigen Exposition (MPE) für gepulste Laser basierend auf aktualisierten biologischen Expositionsdaten

- Erweiterte Leitlinien zu additiven Fertigungssystemen , zur Behandlung von Laseranwendungen im 3D-Druck

- Abstimmung mit den internationalen Normen IEC 60825-1:2022 zur Unterstützung der globalen Konformität

Diese Aktualisierungen erfordern, dass Organisationen bis 2025 die bestehenden Kontrollmaßnahmen für Lasergefahren neu bewerten und die Sicherheitsdokumentation aktualisieren.

Beziehung zwischen ANSI Z136.1 und der umfassenderen ANSI Z136-Reihe für Lasersicherheit

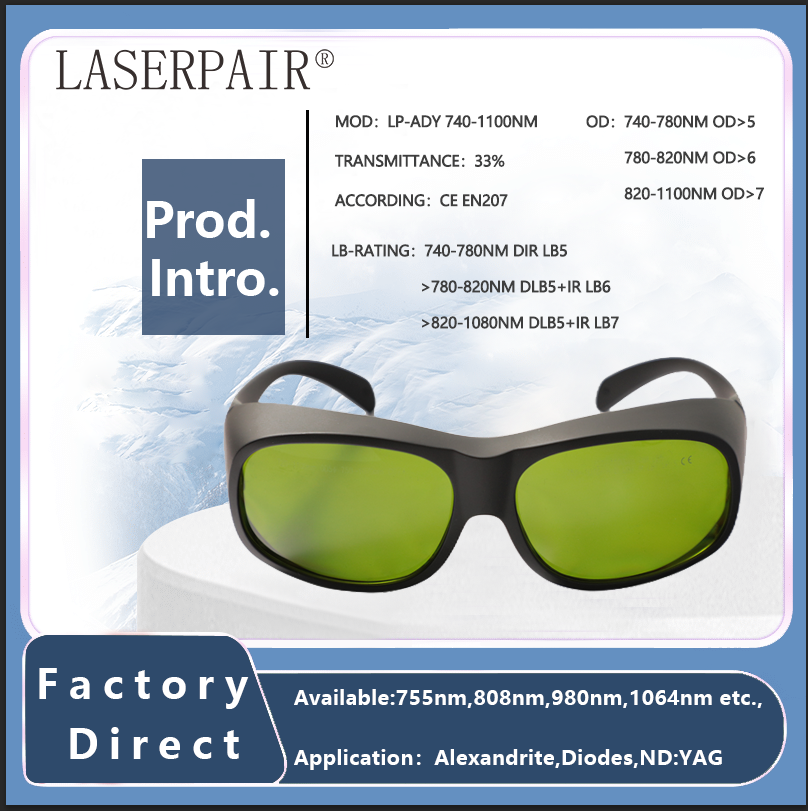

Die ANSI Z136.1-Norm bildet die Grundlage für andere spezialisierte Richtlinien wie ANSI Z136.3 für medizinische Einrichtungen und ANSI Z136.9 in Fertigungsumgebungen. Diese branchenspezifischen Normen übernehmen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen aus Z136.1 und ergänzen sie um zusätzliche Schutzmaßnahmen, die auf bestimmte Bereiche zugeschnitten sind. Nehmen wir beispielsweise den Augenschutz: Z136.1 legt allgemeine Regeln für Laserschutzbrillen fest, doch bei Arbeiten im Bereich der optischen Faserkommunikation geht Z136.8 viel detaillierter darauf ein, welche Art von Augenschutz tatsächlich vor Ort erforderlich ist. Die Struktur dieser Normen schafft ein System, bei dem die Sicherheit unabhängig vom jeweiligen Sektor konstant bleibt, gleichzeitig aber Spielraum bietet, um jene besonderen Situationen zu berücksichtigen, die im täglichen Betrieb auftreten.

Laser-Gefahrenklassifizierungen und Risikoprofile (Klasse 1 bis Klasse 4)

Überblick über die Laserklassen: Klasse 1, 2, 3R, 3B und Klasse 4

Die ANSI Z136.1-2022-Norm unterteilt Laser in fünf verschiedene Risikokategorien, damit die Menschen wissen, welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Laser der Klasse 1 sind im Grunde sicher für den alltäglichen Gebrauch, da sie beispielsweise in Druckern eingebaut und abgeschirmt sind. Dann gibt es Laser der Klasse 2, die überall zu finden sind, wie beispielsweise die kleinen Laserpointer, die heutzutage jeder bei sich zu tragen scheint. Sie haben nur geringe Leistung, erfordern aber dennoch grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, da das längere direkte Betrachten schädlich sein könnte. Auf der Gefahrenskala weiter oben stellen Laser der Klasse 3R nur ein geringes Risiko dar, wenn man kontinuierlich darauf starrt, während Modelle der Klasse 3B bei direkter Exposition oder sogar durch Reflexionen an Oberflächen ernsthaft gefährlich werden können. Schließlich sind Laser der Klasse 4 die großen Geräte, die in industriellen Anlagen und medizinischen Verfahren eingesetzt werden. Diese leistungsstarken Strahlen können tatsächlich Haut verbrennen, Brände verursachen und bei fehlendem Schutz die Sehkraft vollständig zerstören. Deshalb müssen Arbeitsstätten, die mit dieser Ausrüstungsklasse umgehen, stets strenge Kontrollmaßnahmen aufrechterhalten.

Gefahrenprofile und mögliche Verletzungen, die mit jeder Laserklasse verbunden sind

- Klasse 1/2 : Geringes Risiko bei normalem Gebrauch; vorübergehende Sehbeeinträchtigung möglich durch absichtliches Starren in Klasse-2-Laser

- Klasse 3R/3B : Netzhautverbrennungen bei kurzzeitiger Exposition (3B), diffuse Reflexionen (3B)

- Klasse 4 : Dauerhafte Augenschäden innerhalb von Millisekunden, Verbrennungen dritten Grades sowie Brandgefahren durch Strahl oder gestreutes Licht

Maximal zulässige Bestrahlungsgrenzwerte (MPE) und Risiken durch Nicht-Strahlungsstrahlung

Die maximal zulässigen Expositionsgrenzwerte (MPE), gemessen in Joule pro Quadratzentimeter, bestimmen, wie lange eine Person sicher verschiedenen Laserklassen ausgesetzt sein kann, bevor Schäden auftreten. Nehmen wir als Beispiel Laser der Klasse 3B: Diese haben typischerweise einen MPE-Wert von etwa 0,5 J/cm² bei sichtbarem Licht. Ohne geeigneten Augenschutz sollte die Exposition unter 0,25 Sekunden bleiben, um Verletzungen zu vermeiden. Neben dem Strahl selbst gibt es weitere Gefahren, die erwähnenswert sind. Elektrische Schläge sind weiterhin möglich, da sich in den meisten Lasersystemen hochspannungsführende Bauteile befinden. Dann besteht das Problem giftiger Dämpfe, die entstehen, wenn Laser während des Betriebs mit bestimmten Materialien interagieren. Und nicht zu vergessen sind Brandgefahren, insbesondere bei Systemen der Klasse 4, bei denen brennbare Materialien bereits ab etwa 10 Watt pro Quadratzentimeter Feuer fangen können. Das Verständnis dieser Klassifizierungen ist nicht nur akademische Theorie – es bildet die Grundlage praktischer Sicherheitsprotokolle, die Unternehmen dabei helfen, angemessene Schutzmaßnahmen basierend auf den tatsächlichen Risiken im Einsatz zu definieren.

Durchführung einer Laser-Gefährdungsbeurteilung und Risikoevaluierung

Schritt-für-Schritt-Methode zur Gefährdungsbeurteilung gemäß ANSI Z136.1

Die ANSI Z136.1-2022-Norm verlangt, dass Einrichtungen umfassende Gefährdungsbeurteilungen für Laser durchführen. Der Prozess beginnt damit, zu bestimmen, in welche Klasse der Laser fällt, und setzt sich dann mit der Analyse der tatsächlichen Strahlenexposition fort. Bei der Berechnung der maximal zulässigen Exposition (auch MPE genannt) spielen Faktoren wie die Farbe des Lichts (Wellenlänge), die Dauer jedes Impulses sowie die Frage, ob der Laser kontinuierlich oder gepulst betrieben wird, eine Rolle. Laut einer Forschungsveröffentlichung des NIST aus dem vergangenen Jahr treten die meisten Probleme auf, weil diese Berechnungen bei der ersten Risikobeurteilung nicht korrekt durchgeführt wurden. Wichtige Punkte, an die man denken sollte, sind die Verfolgung der tatsächlichen Strahlwege im Arbeitsbereich, die Beachtung unerwarteter Reflexionen an Oberflächen und die Gewährleistung, dass Mitarbeiter beim Justieren von Geräten oder bei Reparaturen nicht zu nahe kommen. Diese grundlegenden Sicherheitsprüfungen können schwerwiegende Unfälle in Zukunft verhindern.

Identifizierung von Strahlungs- und Nicht-Strahlungsgefahren: Elektrische, Feuer- und Begleitstrahlungsgefahren

Die ANSI Z136.1-Normen behandeln nicht nur das, was passiert, wenn jemand direkt von einem Laserstrahl getroffen wird. Sie fordern auch, dass alle anderen Gefahren berücksichtigt werden, die auf den ersten Blick möglicherweise nicht offensichtlich sind. Laut OSHA-Daten aus dem vergangenen Jahr gehen etwa 37 von 100 Unfällen mit Lasern nicht auf den Strahl selbst zurück, sondern auf elektrische Probleme mit den Hochspannungsstromversorgungen. Hinzu kommt die Brandgefahr, wenn Strahlen mit brennbaren Materialien in ihrer Umgebung interagieren. Eine weitere große Sorge bereitet die sogenannte begleitende Strahlung. UV- oder IR-Strahlung, die von den Pumpsystemen ausgeht, kann in geschlossenen Räumen, in denen Mitarbeiter tätig sind, deutlich über die als sicher geltenden Grenzwerte hinausgehen. Betriebe, in denen Laser der Klasse 4 betrieben werden, verzeichnen tendenziell etwa 24 Prozent mehr Atemwegsprobleme, da diese Geräte diverse luftgetragene Partikel erzeugen, die anschließend in der Arbeitsumgebung schweben.

Dokumentation der Risikokategorisierung und Prioritäten bei Maßnahmen

Gute Dokumentationspraktiken bewerten Risiken mithilfe einer sogenannten Schwere-Wahrscheinlichkeits-Matrix gemäß den Richtlinien aus ANSI Z136.1 Anhang E. Bei besonders gefährlichen Situationen, wie offenen Laserstrahlen der Klasse 4 in einigen Forschungslaboren, sind umgehend technische Maßnahmen erforderlich. Für mittlere Risiken, beispielsweise temporäre Laseraufbauten während Experimenten, besteht die Möglichkeit, diese schrittweise über einen längeren Zeitraum zu behandeln. Laut einer Auditierung des Environmental Health and Safety Departments der Harvard-Universität aus dem vergangenen Jahr waren an Stellen mit gut organisierten Unterlagen etwa 41 weniger Korrekturmaßnahmen notwendig, wenn Inspektoren vor Ort waren. Letztendlich sollten die Aufzeichnungen klar festhalten, wann Schutzmaßnahmen implementiert werden, wer für die einzelnen Schritte verantwortlich ist und wie die Wirksamkeit überprüft wird, damit bei Audits keine unerwarteten Mängel auftreten.

Umsetzung der Schutzmaßnahmenhierarchie für Lasersicherheit

Anwendung der Hierarchie der Schutzmaßnahmen: von der Beseitigung bis zur PSA

ANSI Z136.1 schreibt einen risikobasierten Ansatz für die Lasersicherheit vor, bei dem die Beseitigung von Gefahren durch konstruktive Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen Kontrollen oder persönlicher Schutzausrüstung (PPE) hat. Im Kern verlangt diese Hierarchie von Einrichtungen Folgendes:

- Überflüssige Strahlwege durch optische Neugestaltung beseitigen

- Technische Schutzmaßnahmen für unvermeidbare Gefahren implementieren

- Strenge Zugangsprotokolle und Schulungsanforderungen einrichten

- PPE nur als letzte Schutzschicht verwenden

Studien zeigen, dass Einrichtungen, die diesen Ansatz anwenden, Laserunfälle um 35 % im Vergleich zu PPE-abhängigen Programmen reduzieren (Safety Science Journal, 2019). Bei Systemen der Klasse 3B/4 könnte die Beseitigung automatisierte Strahlübertragung beinhalten, die manuelle Ausrichtung ersetzt.

Technische Schutzmaßnahmen: Verriegelungen, Gehäuse und Strahlblenden

Geschlossene Strahlgehäuse gelten weiterhin als Goldstandard und reduzieren die Expositionsniveaus bei Lasern der Klasse 4 während des Normalbetriebs auf das Niveau der Klasse 1. Moderne Systeme integrieren drei wesentliche Komponenten:

| Steuerungsart | Funktion | ANSI Z136.1-Anforderung |

|---|---|---|

| Verriegelungen | Laser beim Öffnen deaktivieren | Obligatorisch für Klasse 4 |

| Strahlblenden | Unbenutzte Strahlwege blockieren | Erforderlich für offene Strahlen |

| Streuende Oberflächen | Verhindern von spiegelnden Reflexionen | 30° von der Horizontalen |

Zu den jüngsten Innovationen gehören RFID-basierte Verriegelungen, die Laser deaktivieren, wenn unbefugte Personen sich geschützten Bereichen nähern.

Administrative Kontrollen und prozedurale Sicherheitsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

Selbst robuste technische Systeme erfordern prozedurale Unterstützung. Einrichtungen müssen Laser-Berechtigungsprotokolle dokumentieren, die vor jeder Nutzung die Genehmigung durch den verantwortlichen Laserschutzbeauftragten (LSO) vorschreiben, Ausrichtverfahren, bei denen für Aufbauten der Klasse 4 Teststrahlen mit <5 mW erforderlich sind, sowie vierteljährliche Notstopp-Übungen. Eine OSHA-Überprüfung aus dem Jahr 2023 ergab, dass 82 % der Laserunfälle auf unzureichende prozedurale Kontrollen zurückzuführen waren, obwohl angemessene technische Schutzmaßnahmen vorhanden waren.

Integration und Durchsetzung von Kontrollmaßnahmen über alle Standorte hinweg

Die besten Sicherheitsprogramme kombinieren Automatisierung mit menschlichen Kontrollen, typischerweise zu etwa 60 % Technik und 40 % Personen, die die Abläufe überwachen. Viele neuere Arbeitsstätten werden heutzutage bezüglich dieser Aspekte immer intelligenter. Sie installieren solche modernen IoT-Brillenstationen, die überwachen, ob die Mitarbeiter ihre Schutzausrüstung ordnungsgemäß tragen. Einige verfügen sogar über Kameras, die erkennen, wenn Hautbereiche in der Nähe von Laserstrahlen unbedeckt sind. Zudem gibt es meistens einen zentralen Bildschirm, auf dem für alle sichtbar aktuelle Werte zur maximal zulässigen Exposition angezeigt werden. All diese Maßnahmen arbeiten zusammen, um die Einhaltung der ANSI-Normen sicherzustellen, ermöglichen gleichzeitig aber auch den Unternehmen, Anpassungen vorzunehmen, wenn neue Lasertechnologien eingeführt werden oder sich die Arbeitsabläufe von Woche zu Woche ändern.

Aufbau und Pflege eines umfassenden Lasersicherheitsprogramms

Kernbestandteile eines konformen Lasersicherheitsprogramms

Ein umfassendes Lasersicherheitsprogramm integriert vier entscheidende Elemente: standardisierte Betriebsverfahren, Gefahrenkontrollen, Notfallreaktionsprotokolle und eine kontinuierliche Leistungsüberwachung. Organisationen, die Laser der Klasse 3B oder 4 verwenden, müssen technische Schutzmaßnahmen wie Verriegelungen und Strahlabdeckungen implementieren, ergänzt durch dokumentierte Sicherheitsaudits, die vierteljährlich durchgeführt werden.

Rolle und Verantwortlichkeiten des Lasersicherheitsbeauftragten (LSO)

Der Laser-Sicherheitsbeauftragte, kurz LSO genannt, ist für die Überwachung aller Aspekte der Lasersicherheit innerhalb einer Organisation verantwortlich. Er übernimmt Aufgaben wie die Risikobewertung, stellt sicher, dass die Protokolle ordnungsgemäß befolgt werden, und bietet die notwendige Schulung für Mitarbeiter, die mit Lasern arbeiten. Laut aktuellen Daten einer Compliance-Studie aus dem Jahr 2023 haben Arbeitsstätten, in denen LSO-Positionen besetzt wurden, einen deutlichen Rückgang von Laserunfällen verzeichnet – etwa 40 % weniger Vorfälle als Standorte ohne eine solche Aufsicht. Zu den wertvollen Aufgaben dieser Beauftragten gehört die Überprüfung der Berechnungen zur maximal zulässigen Exposition, um deren Genauigkeit sicherzustellen, sowie die Bestätigung, dass alles den neuesten Standards gemäß ANSI Z136.1-2022 entspricht. Diese Aufgaben mögen routinemäßig erscheinen, spielen aber eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheitsstandards in verschiedenen Branchen, in denen Laser häufig eingesetzt werden.

Schulung, Dokumentation und Audit-Readiness zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Obligatorische Erst- und Auffrischungsschulungen – alle 12 bis 24 Monate – stellen sicher, dass Bediener die Gefahren durch Laserstrahlen, die Verwendung von Schutzausrüstung (PPE) und Notabschaltungen verstehen. Die Dokumentation muss Schulungsunterlagen, Wartungsprotokolle und Berichte zur Gefährdungsbeurteilung umfassen. Zur Vorbereitung auf Audits ist ein zentrales Repository zu führen, das nach jeder Änderung eines Verfahrens oder einem Vorfall aktualisiert wird.

Durchführung von Inspektionen, Kennzeichnungsvorgaben und Aufzeichnungspflichten

Monatliche Inspektionen sollten die Sichtbarkeit der Warnhinweise, die Funktion der Sicherheitsverriegelungen und die Kalibrierung der Schutzbrillen überprüfen. Die Kennzeichnungen müssen die Laserklasse, Wellenlänge und Ausgangsleistung gemäß Abschnitt 8.1 der ANSI Z136.1 enthalten. Die Inspektionsunterlagen sind mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren, um bei OSHA-Prüfungen die Einhaltung nachweisen zu können.

FAQ

-

Wofür steht der ANSI Z136.1-2022-Standard?

Er enthält Richtlinien für die Lasersicherheit in industriellen und forschungsnahen Bereichen, einschließlich der Beurteilung von Gefahren und der erforderlichen Schutzmaßnahmen.

-

Warum ist es wichtig, dem aktualisierten ANSI Z136.1-Standard zu folgen?

Aktualisierungen stellen die Kompatibilität mit neuen Lasertechnologien sicher und entsprechen globalen Standards, was entscheidend ist, um Sicherheit und regulatorische Konformität zu gewährleisten.

-

Welche Rolle spielt ein Laser-Sicherheitsbeauftragter?

LSOs verwalten Lasersicherheitsprotokolle, bewerten Risiken und stellen die Einhaltung der ANSI-Standards sicher.

-

Wie beeinflussen Laser-Gefahrenklassifizierungen die Sicherheitsprotokolle?

Unterschiedliche Klassen kennzeichnen unterschiedliche Risikostufen, die spezifische Sicherheitsmaßnahmen erfordern, um Verletzungen zu vermeiden.

-

Was ist die Bedeutung der maximal zulässigen Bestrahlung (MPE)?

Die MPE-Grenzwerte definieren die maximale Laserexposition, der eine Person ohne Schaden sicher ausgesetzt sein darf.

Inhaltsverzeichnis

- Grundlagen der ANSI Z136.1-Norm: Anwendungsbereich, Aktualisierungen und Relevanz

- Laser-Gefahrenklassifizierungen und Risikoprofile (Klasse 1 bis Klasse 4)

- Durchführung einer Laser-Gefährdungsbeurteilung und Risikoevaluierung

-

Umsetzung der Schutzmaßnahmenhierarchie für Lasersicherheit

- Anwendung der Hierarchie der Schutzmaßnahmen: von der Beseitigung bis zur PSA

- Technische Schutzmaßnahmen: Verriegelungen, Gehäuse und Strahlblenden

- Administrative Kontrollen und prozedurale Sicherheitsmaßnahmen für einen sicheren Betrieb

- Integration und Durchsetzung von Kontrollmaßnahmen über alle Standorte hinweg

- Aufbau und Pflege eines umfassenden Lasersicherheitsprogramms